-

柳澤吉保を知る

2021/07/27

柳澤吉保を知る 第4回:吉保と綱吉―身体に障害を持って生きること―(宮川葉子)

コラムの第3回「吉保正室曾雌定子―その2 桂昌院の叙任と定子の登城―」で、綱吉生母桂昌院が、「普通の母親以上に綱吉を気遣う必要があった」理由を、次稿で述べたいと予告した。以下がそれである。 大樹寺の位牌堂 三十数年も前、愛知県岡崎市にある松平家と徳川家の菩提寺大樹寺位牌堂でのことである。そこには、寬 […]

-

柳澤吉保を知る

2021/07/5

柳澤吉保を知る 第3回:吉保正室曾雌定子―その2 桂昌院の叙任と定子の登城―(宮川葉子)

桂昌院の叙任 吉保45歳、定子43歳の、元禄15年(1702)3月9日、桂昌院(綱吉生母)が従一位に叙された。皇室との緊密な関係を育んで来た吉保の成果であった。 叙位当日、年頭の勅使・院使等(毎年3月初旬に朝廷から幕府宛てに発遣された新年賀詞伝達の公家衆。因みに浅野長矩が殿中で吉良義央に刃傷に及んだ […]

-

出版部

2021/06/9

応仁・文明の乱ののち、経済的に困窮する朝廷と権力の凋落が著しい足利幕府とのせめぎあい!?(鶴﨑裕雄)

公家と武家のはざまで交渉に苦労する武家伝奏広橋守光の日記『守光公記』。32年の歳月をかけ、翻刻出版が完成! 記主について 記主広橋守光は、文明3年(1471)、町広光の子に生まれ、広橋家の養子となった。町・広橋両家は藤原北家の日野一族の支流である(国史大系『尊卑分脈』)。朝廷への出仕は文明11年8月 […]

-

柳澤吉保を知る

2021/06/8

柳澤吉保を知る 第2回:吉保正室曾雌定子―その1 定子の湯治―(宮川葉子)

吉保は延宝4年(1676)2月18日、父方の同族、曾雌盛定女定子と婚姻。吉保19歳、定子17歳の夫婦であった。以後正徳3年(1713)9月5日、定子が先立つまで足かけ38年共に過ごす。出世街道を驀進する夫に寄り添い、決して出しゃばらず、わきまえた賢夫人であった。然程丈夫でないため子供が授からず、吉保 […]

-

柳澤吉保を知る

2021/05/12

柳澤吉保を知る 第1回:吉保誕生(宮川葉子)

徳川綱吉(1646~1709)は、江戸幕府第5代将軍であるのは申すまでもない。在職は延宝8年(1680)から宝永6年(1709)の約30年。その全期を通じ、側近とし滅私奉公したのが柳澤吉保(1658~1714)。当時将軍側近は側用人と呼ばれ、将軍と老中の間に位置して両者を取り次ぐ権力者であり、吉保は […]

-

尊経閣善本影印集成

2021/05/10

高精細カラー画像で中世人の「声」を聞く―『蔗軒日録』の世界から(川本慎自・東京大学史料編纂所)

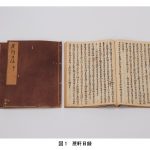

季弘大叔と3人の来客 蔗軒日録しゃけんにちろくは、室町時代の東福寺僧・季弘大叔きこうだいしゅく(1421-1487)の日記である【図1】。季弘の生国が備前国であることから、「吉備」と音通の「蔗きび」をとって「蔗軒」と名乗ったのが書名の由来である。文中には「甘蔗庵」と名乗っているところも見られる。 日 […]

-

出版部

2021/05/7

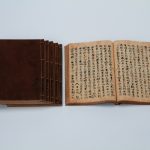

松平定信の晩年の自筆日記『花月日記』(岡嶌偉久子)

史料纂集古記録編『花月日記』は、江戸幕府老中筆頭であった松平定信の自筆日記である。「寛政の改革」後、引退して白河藩下屋敷に隠棲して以降、17年間の長期にわたる詳細な記録。 幕政を離れ、引退後の日々の日常が書かれたその日記には、数多くの和歌とともに家族や親族、友人たちが登場し、ところどころに定信の人物 […]

-

出版部

2021/04/9

本年4月、本文の校訂翻刻が完結! 『楽只堂年録』完結をめぐって――柳沢吉保の真姿に迫る(宮川葉子)

はじめに 『楽只堂らくしどう年録』は、柳沢吉保(1658~1714)の公用日記である。原本は、財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会、略称「柳沢文庫」所蔵。楽只堂は吉保の号。彼は徳川5代将軍綱吉(生没1646~1709、在職1680~1709)の側用人そばようにんとして大老格に到った。 源氏物語の研究か […]

-

出版部

2021/03/10

凡例のない辞書――『日葡辞書』を読み解くために(中野 遙)

キリシタンの日本語学習の集大成『日葡辞書』 16世紀の大航海時代、日本では、イエズス会宣教師によるキリスト教布教活動が行われる。その中で、布教を目的として、イエズス会を中心に編纂・刊行された出版物の事を、キリシタン版と呼ぶ。キリシタン版には、修徳書・教義書の他、文学書や語学辞書も含まれる。 『日葡辞 […]

-

尊経閣善本影印集成

2021/02/22

影印から読み解く多彩な情報-高精細カラー版で『碧山日録』を読む-(山家浩樹・東京大学史料編纂所)

◆説話文学の源泉を知る天下の孤本 「碧山日録」は、東福寺の僧侶太極(1421~?)の日記である。残存年次は、1460年代、応仁・文明の乱前夜から最中の時期にあたる。社会情勢に加え、勉学に伴う内容が多い。失われた典籍からの引用のほか、僧伝など多彩な記事は、説話文学の源泉を知る上でも注目されている。 前 […]

-

コラム

2020/12/16

ハンコとサイン(矢越葉子)

正倉院文書のハンコ 昨今、行政手続き上の「脱ハンコ」が話題になっているが、現代では納税や婚姻といった公的な手続きのみならず、会社や銀行での事務手続き、果ては宅配便の受け取りや子供の学校の連絡帳にまで印が利用されている。このように「ハンコ文化」と称されるほど印が広く一般に利用されるようになったのは近世 […]

-

諸名家の宝庫を渉猟する

2020/11/2

京都の平瀬家本を買う 村口四郎 【諸名家の宝庫を渉猟する3】

井上(周一郎、本郷井上書店) それだけの点数だと、にわかに引き受けられたのでは、大変だったでしょう。 村口 店には父の代から引きつづいて、二十年以上も勤めてくれた番頭がいましてね。池の内といいましたが、それが父の仕込みで、万事心得ていて、日常の仕事は、そつなくやってくれていました。私は棚の本なんか、 […]

-

諸名家の宝庫を渉猟する

2020/10/5

井上書店で六ヶ月間修業 村口四郎 【諸名家の宝庫を渉猟する2】

反町 そういういきさつで、本郷の井上書店に、しばらく世話になっておられたんですね。 村口 多分、井上さんも御迷惑だったでしょう。店員としては、もう年をとっているし、古本のことは何も知らないし……。 反町 しかし井上さん(先代喜多郎氏)は当時村口さんと、とても懇意だったから、頼まれたら、断われなかった […]

-

諸名家の宝庫を渉猟する

2020/09/28

偶然の事情で古書業界へ 村口四郎 【諸名家の宝庫を渉猟する1】

反町 今日から村口書房の村口四郎さんのお話をお伺いすることになりました。 村口さんは、昭和十年代に御先代の村口半次郎さんの後をつがれて、今日まで二代ひきつづいて、日本の第一級の古書肆であられることは御承知のとおりです。御尊父・半次郎さんは、明治末・大正から、昭和の初めにかけて、古典籍業界では、恐らく […]

-

諸名家の宝庫を渉猟する

2020/09/21

村口書房主 村口四郎氏【諸名家の宝庫を渉猟する0】

数多くの貴重な古典籍を扱った村口書房。その店主が語る稀有な証言。 本コラムでは、前回までの村口半次郎「洒竹文庫及び和田維四郎氏」(『紙魚の昔がたり』明治・大正編)に続いて、村口四郎「諸名家の宝庫を渉猟する」(『紙魚の昔がたり』昭和編)を23回にわたって全文掲載いたします。ご期待下さい。 村口四郎氏 […]

コラム

本コラム欄では、八木書店の出版物に関わる紹介文や、『日本古書通信』編集長の日記、会社の歴史などを掲載いたします。ぜひご覧ください。