片山敏彦歌集『ときじく』と詩集『暁の泉』【日本古書通信 編集長だより29】

プロの歌人や俳人ではない、学者や小説家の歌集や句集が好きで目に付くと購入してきた。学者には歌集を出す人が少なくないが、不思議と小説家で歌集がある人は少ない。小説家の句集なら枚挙に暇がないくらいなのに、歌集ですぐ思い浮かぶのは、鷗外の『うた日記』と、没後に出された『谷崎潤一郎家集』くらいだ。木下尚江に『病中吟』もあるが純粋な歌集とは言えない。学者が俳句より短歌を好むのはどうしてか、感情を込めるにも抽象的な表現になりやすい俳句より、短歌の方が具体的に表現できるからと想像するが、小説家が短歌を選ばない理由は何だろう。

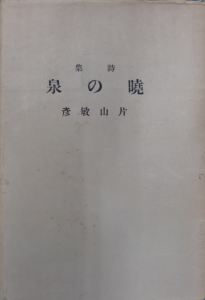

最近、ロマン・ロラン研究の片山敏彦の歌集『ときじく』(昭和63年・限定500部・アポロン社)と、ロシア文学の金子幸彦氏の歌集『歳月』(短歌新聞社)を入手、ともにその素直な詠風に引かれたので、合わせて紹介しようと考えたのだが、没後27年目に出された死の直前1年半の創作になる歌集、しかも片山の没年が63歳という、私と同年だったことにも強く心を惹かれ、今回は、この歌集と、片山が戦時中に私家版として刊行した詩集『暁の泉』(昭和19・500部)も併せて紹介したいと思う。

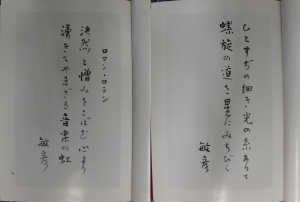

片山敏彦(明治31~昭和36)は、故郷高知で10代から「心の花」「アララギ」などに投稿しており、当時、自筆の歌集『聖像』を作成している。『ときじく』も、1960、61年の作品で、原本は、三椏の出雲和紙に毛筆で1紙に1首、420首が認められたものだ。一首一首に「敏彦」の署名もあるという。刊行された歌集にも2首写真が収められている。杉並区清水町の自宅2階の書斎での日々、多くは深夜から明け方に詠まれたものが殆どである。時に訪ねて来る現実の友人・知人のほかに、尊敬する人々との夢想の再会、ベートーベンなど愛する音楽からの連想、幼児回想などが、丹念に詠まれていく。

夕風にすずかけの葉の鳴る音の心にひびく秋は来にけり

かなしみと夢といづれがいや高く飛ぶぞと問ひぬ夢の中にて

冬の夜の暗きが中に睦みつつ光り交はせるすばる星かも

いとど来てわが部屋ぬちを飛ぶ秋の夜長よ見ゆれ君がまぼろし

決然と憎みをこばむ心より湧きてやまざる音楽の虹

友ありて遠く来たりしよろこびは夜半の夢にもこだましにけり

冬の霜五月のいちご夏の雨秋の入日と思ひ出の数珠

病める身がをちこちびとを偲ぶとき心の歌はうたはざらめや

富士見ゆる冬のあかときうつそみの出で入る息も静かなりけり

戦争のなき世なりともたたかひのけだかさはあらん平和とともに

ときじくの夢のうつつにあたらしき光の歌を聴きしここちす

喜びもやや悲しみに似て見ゆるさだめの中に相見つるかな

精霊のけはひただよふときじくの思ひのなかに心黙しつ

母らしき死の暗き海にがき風涙に映る白きまぼろし

蛾の羽の紋様見まもりもの思ふ晩夏の宵に灯のともるころ

くちなしの実を見て思ふふるさとの旧正月の黄なるかきもち

人の世に生くるみじめさけだかさのこよなき証し『ミサ・ソレムニス』

前書きのつく作品が多いが、敢えて省略して引いてみた。それでも十分に作者の心情が伝わってくるのではなかろうか。書斎の中だけで展開される世界なのに、読む者の心を捉えて離さない。作者の精神の気高さ、知性の豊かさ、比べること自体間違っているが、自らを省みてその違いに驚くばかりだ。

片山は、昭和20年4月、旧制一高の教授を辞任している。『ときじく』に収録された、永田和子の「片山敏彦―短歌と共に」によれば、「軍部の圧迫が加わり出した第一高等学校で、脚絆をつけて作業の監督をさせられていた敏彦は校長安倍能成に辞任を申し出た。「祖国の戦争に処して戦争を超えたヒューマニズムを志したロランの心境」は敏彦の心境だったことを知る能成は「肉体的精神的負担を無理に強いてはならず。」として辞任を承諾する」とある。片山の友人である仏文学者清水茂の『地下の聖堂―詩人片山敏彦』(小沢書店・1988)に、辞任直後の1945年6月23日付の木村太郎宛の片山書簡が引用されている。「僕と愛子とは十日程前から此処に住んでいる。昨年来健康が思わしくなく教授の生活にも耐えがたくなったので、四月に一高を辞めて中央気象台の嘱託になり、軽井沢と岩田村でその方の仕事をやることになって此処に来た。食料は困難だが六月の北軽井沢の美しさを初めて知った。」とある。昭和20年に入ってから東京の空襲は激しさを増していた。一高教授辞任の背景は、永田が指摘した点以外にも複雑な要因があると思う。

片山の第2詩集『暁の泉』は、昭和19年3月、500部が私家版として刊行された。杉並区清水町の自宅が発行所、印刷は日本橋の三福印刷だ。物質不足の関係もあろうが極めて質素な装丁だが、厚手の木炭紙を使用して、B6判、132頁、詩46編を収めている。昭和4年にも私家版詩集『朝の林』を刊行している。『暁の泉』『朝の林』ともに、詩集名から連想される世界は『ときじく』の短歌の世界と共通している。「ときじく」という言葉からも、詩人が定かならぬ朝夕の時の移ろいを愛していることが分かる。『暁の泉』から、2編引用しよう。

限りない静寂

限りない静寂

それがふるさと

限りない静寂の空に

昇つて来る 新しい星たちの花環

燃える愛のこころがともす

静寂の中のともしび。

暗い 暗い この空に

遥かに瞬きながら浮び出て来る

母の眼なざし。

夜の雲らが この輝きをめぐつて踊る

ゆるやかな春の舞。

或る夕暮の時

おお、時が輝きを生む。

いな寧ろ時を輝きが包み押さへる。

物が影に成り、

象徴に成り、互に照り合ひ、

膨らみ、呼吸して、生きる。

この静かな歓喜。

この春の夕暮の薫り。

日は落ち翳は拡がり

聖なる鼓動が、万象を観てゐる。

私は露であり、海の一部であり、

私は夜の中の歓喜であり、

ひるがへる旗の皺である。

私は永遠を想ふ。

眠りを無限に生む夜明けを想ふ。

戦時中の出版は、用紙の配給、販売流通にも厳しい統制があり、刊行後の内務省警保局の検閲以前に、日本出版文化協会で事前の検閲が行われ、出版承認番号を得なければ用紙の配給も得られず、流通も出来なかった。この『暁の泉』にはそうした処置は全く取られていない。奥付が小さな紙片を糊付けした形なので、刊行迄の紆余曲折も想像するが、内容には全く戦争の影が無い。一高教授辞任に象徴されるように、片山の周辺にも戦時の圧力はあったが、敢えて世情から遊離した純粋な詩的世界を醸し出している。その感覚が後年の死を目前にした時と共通しているのにも驚かされる。

前記の永田和子氏の略伝によれば、戦時中の短歌雑誌『八雲』にも、「シュテファン・ツヴァイクの訃をきく」と題した

寝ねらえず悩みてつひにあかつきの靄に交らふわが思ひかも

や、「昨日千機の来襲」と題した、

やすらぎの新た世の空のぞみつつ心の思ひきわまりにけり

などの作品を寄稿している。片山には自選詩集『片山敏彦詩集』(みすず書房・昭和33)があるが、生涯の短歌は『片山敏彦著作集』全十巻(みすず書房)に収められているのだろうか。第1巻が「詩集」編だが、生憎、第四巻以降しか所持していない。少年時代の『聖像』以来半世紀の短歌を読んで見たいと思う。

樽見博