職人と芸術家 新刊『江戸・明治の視覚 銅・石版万華鏡』について【日本古書通信 編集長だより24】

先ごろ、森登さんのライフワークの集成ともいうべき『江戸・明治の視覚 銅版・石版万華鏡』を刊行した。正確に言えば、森さんは元中央公論美術出版のベテラン編集者だから、製作は全面的に森さん自身で担当し、装丁もシンプルなのが好きな私の好みに合わせてくれたのも有難かった。

森さんとの出会いは、当時神奈川県立近代美術館の館長をされていた酒井忠康さんが、森登という銅版画の蒐集研究者がいて古本について詳しいから何か頼むといいだろと推薦してくれたのが知り合うきっかけだったと記憶する。今度の本の「あとがき」でそれが2000年3月号の「二十八通目の司馬江漢書簡」だったようだ。ようだとは失礼な言い方だが、それ以降、2005年1年間連載の「江戸の銅版画」、2007年9月号から現在も続く「銅・石版画万華鏡」と執筆が継続しているので最初の出会いはおぼろげになっている。丁度その頃、町田市国際版画美術館館長青木茂さんを中心に、美術資料収集の達人たちの同人誌「一寸」が創刊(2000年)され、森さんはその編集を担当されていた。現在、遠藤金太郎さんが本誌に戦前から連載した「こんな錦絵が高くなる」の改題再録である「浮世絵の見所勘所」の解説を担当してくれている岩切信一郎さんも同人で、青木さんも岩切さんも本誌の大切な執筆者になってくれた。雑誌の編集という仕事は人脈が大切なのだが、森さんくらいのベテランになると、頼まなくてもどんどんその手引きをしてくれる。さらに、本誌も一昨年から社内組版を試みるようになり、折付が担当しているが、森さんはその点でもいろいろアドバイスしてくれている誠に有難い存在で感謝である。

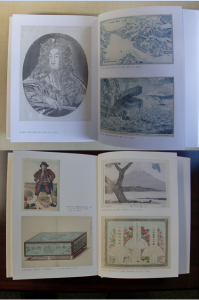

さて、今回の本の概要は、この八木書店HPのお知らせ欄に掲載しているので御覧頂きたいが、長い連載を担当し、今回の本を手にして思うのは、「職人と芸術家」あるいは「工芸と芸術」というテーマである。司馬江漢、亜欧堂田善、安田雷洲を除けば、美術好きの間でも江戸の銅版画家の名前は殆ど知られていない。広重の『東海道五十三次』は万人周知だが、ほぼ同時期に雷洲が制作した銅版画『東海道五十三駅』を知る人はまれである。江戸の浮世絵は流石に多くの浮世絵全集なども刊行され誰でも浮世絵師十人ほどなら名前を上げられるだろう。浮世絵は、通常の絵画と違い、製作に当たっては版元が題材ほか彩色まで様々なプロデュースを施す出版物だが、時がたち、浮世絵師の名前やその作品の変遷など経歴が判明してくると、職人による工芸品ではなく、芸術作品として鑑賞されるようになる。しかも浮世絵への評価は海外から起こっていることを無視できない。今度の本『江戸・明治の視覚 銅版・石版万華鏡』は、これまで歴史に埋もれていた銅版石版画師たちの作品とその経歴を掘り起こすことにあり、言い換えれば工芸品としての銅版画・石版画を芸術的に、さらには歴史的に評価しなおすことにあると言えるだろう。

浮世絵との違いは、その技術が西洋からの移入によるものであると同時に、本書巻末の天明2年(1783)~明治42年(1909)まで記載する「銅版・石版関連年表」からも明らかなように、項目が多いのは慶應3年(1867)~明治23年(1890)で、最盛期はその間23年ほどの短期間であることだ。それだけに埋もれやすい面を持つ。木版印刷から活版印刷への移行と同時に、写真製版技術が移入されるまでの文明開化期に、銅版・石版は普及、技術的に発展するとともに短期間で衰退していった。しかし、従来の木版印刷よりもはるかに精細で陰影に富み、エキゾチックな雰囲気を持つ、いかにもこの時代を象徴する印刷物なのだ。風景画、人物像は勿論、書物の本文や表紙・挿図、地図、医学書における解剖図、切手、紙幣、地券、商店の引き札までありとあらゆる分野にわたって利用されたが、その技術者や技術の事は、従来看過されてきたといえるだろう。

江戸から明治へと多くの銅版画を制作した玄々堂という工房があった。松本保居(1786~1867)が創始し、息緑山・龍山、そして多くの弟子たちが制作に励んだ。その玄々堂の功績を、森さんは次のように簡潔に解説している。本書の内容を象徴する事項でもある。

江戸の銅版画は、松本保居に始まる玄々堂一派の登場によって一変する。保居は、江漢・田善及び上方の銅版技法を集大成し、転写・鐫刻・腐蝕技術に改良を加えることによって、より簡単で安定した摺りの銅版を多量に作り出すことを可能にした。それによってそれまでの西洋渡来の物珍しい余技的な銅版を、「西洋銅鐫師」「西洋流銅版司」と称して専業化し、「玄々堂」と名乗り、活発な制作活動を行い、銅版画を浮世絵版画並みの摺り物・京土産として定着させた。それは今日、保居以前の銅版作品の遺品が著しく少ないのに比して、それ以後の遺品の多さ、特に同一図版の作品が処々にあることからも伺うことが出来る。(略)

最近の研究では、保居の銅版技法が、単なる線や点のみの鐫刻だけではなく、点描表現にルーレットの使用が認められ、さらにクレヨンや鉛筆のように柔らかな面的な濃淡表現であるクレヨン法やアクワチントのような技法を用いた、日本最初の銅版画家であったことが認識されつつある。

本書以前にも、日本の銅版画史はあるが、自ら蒐集した膨大な資料を基に、江戸末期から明治へかけての銅版・石版の世界を広範囲かつ深く追求した研究は存在しない。本書の価値を簡単には説明しきれないが、銅版・石版を通し、日本の近代黎明期をも活写している。是非多くの人たちに読んで頂きたい所以である。

(樽見博)