室生犀星「或詩集の序詩」と水町京子主宰「遠つびと」【日本古書通信 編集長だより16】

「日本古書通信」4月号に、「露西亜評論」第二年八号(大正8年8月)に掲載された室生犀星のエッセイ「明るい烈しい情熱」を紹介した。調べた限りでは「全集」や『室生犀星文学年譜』(昭和57)には未収録の文章と思われた。全集逸文に出会うのは大抵偶然だが、不思議なもので、先日入手した水町京子主宰の短歌雑誌「遠つびと」(昭和10年4月創刊)の第二巻五月号(昭和11年5月・第二巻四巻とあるが「号」の誤植)に、犀星の詩二編「春と氷」「或詩集の序詩」を見つけた。これらも『文学年譜』に未収録である。『定本室生犀星全詩集』(昭和53、冬樹社)にも入っていない。また未紹介の逸文かと思ったが、「CiNii」で論文検索をしてみると、「室生犀星研究」29号(2006年10月)に外村彰氏が「新資料 小説「妖気」、」詩「春と氷」ほか一篇」を発表されていることが分かった。図書館で見られれば良かったが近隣の図書館にはなく、「日本の古本屋」で検索すると、偶然単品で出ていたので購入し確認すると、同じものであった。書誌的事項が詳しく記されている。日本近代文学館所蔵の「遠つびと」を御覧になったとのことだ。

「日本古書通信」4月号に、「露西亜評論」第二年八号(大正8年8月)に掲載された室生犀星のエッセイ「明るい烈しい情熱」を紹介した。調べた限りでは「全集」や『室生犀星文学年譜』(昭和57)には未収録の文章と思われた。全集逸文に出会うのは大抵偶然だが、不思議なもので、先日入手した水町京子主宰の短歌雑誌「遠つびと」(昭和10年4月創刊)の第二巻五月号(昭和11年5月・第二巻四巻とあるが「号」の誤植)に、犀星の詩二編「春と氷」「或詩集の序詩」を見つけた。これらも『文学年譜』に未収録である。『定本室生犀星全詩集』(昭和53、冬樹社)にも入っていない。また未紹介の逸文かと思ったが、「CiNii」で論文検索をしてみると、「室生犀星研究」29号(2006年10月)に外村彰氏が「新資料 小説「妖気」、」詩「春と氷」ほか一篇」を発表されていることが分かった。図書館で見られれば良かったが近隣の図書館にはなく、「日本の古本屋」で検索すると、偶然単品で出ていたので購入し確認すると、同じものであった。書誌的事項が詳しく記されている。日本近代文学館所蔵の「遠つびと」を御覧になったとのことだ。

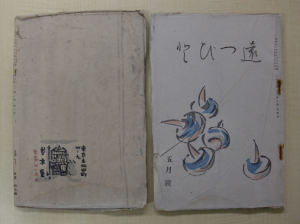

「遠つびと」は、割合最近まで刊行されており、日本近代文学館にはかなりの量が所蔵されている。今回私が入手したのは創刊から第七巻までの32冊で、全て耳付きの和紙に型染めの絵を描いた表紙である。創刊号の裏表紙に「東京赤坂田町四―九 草木屋」という瓦屋根二階建ての店の絵のあるマークが型染で描かれている。次号以降にはないが、山崎斌の草木屋だ。編集兼発行者は宮坂三千代で、手元にある号では第三巻十一号から姓がかわって安永三千子になっている。水町京子の本名は「甲斐ミチ」だが、宮坂も安永も水町のことだろう。その十一号「後記」に草木屋出版部について触れ、「草木屋出版部では、手漉月明紙に畦地梅太郎氏の制作にかゝる木製活字(ツゲ小口彫)で手刷りにし、草木染段織月明紬を用ゐた装幀の永遠版「月明版」(一部十円内外)の版行を計画され、既に若山牧水氏の「富士百景」島崎藤村氏の「早春詩集」が上梓されました。次には北原白秋氏の「雀百首」が出る筈です」とある。草木屋の木活字は畦地が彫ったものだったのだ。これは、町田国際版画美術館で開かれた畦地の展覧会の図録にも出ているが、この制作で目を傷めてしまったらしい(これは森登さんからの教示)。

さて、犀星の詩二篇は次の通りだ。

春と氷

春はとうに杖をついて

行つてしまつた

残つてゐるものは僕だけだ、

そして僕のまはりは

ざくざくした氷だらけだ。

或詩集の序詩

これらの詩は

都会にくひ入らうとして

その都会の底にまで行き着けないで

くたびれたやうなところがある

都会の心理は小説によらなければならないが

詩でも行き着ける

詩で行き着いた詩人は

日本に一人もゐない

高木君はまた惨たらしく

都会と討死にした一人であらう

そしてこれから後も

どれだけの詩人が殺られるかも知れない

都会は詩人を殺ることで

もう飽々してゐるかも知れないからである。

私には詩についてあれこれ言える力はないが、詩の内容としては後者の「或詩集の序詩」の方が、犀星の当時の心情が反映されていると考える。犀星は昭和9年に「詩よ君とお別れする」(『文藝』)を書き、翌10年には「復讐の文学」(『改造』)を書いて抒情詩と決別、所謂市井鬼ものと言われる小説創作にのめり込んでいく。一方、左翼運動への弾圧は苛烈を極め、中野重治はじめ親しかった同人誌「驢馬」の面々も投獄、転向に追い込まれて行った時代だ。「春と氷」もそのような背景を考えて読むことも出来よう。ところで、犀星が「序詩」を書いた、高木という詩人が分からないが、自らと同じように田舎から都会に出て文学の夢を追うが、都会に敗れ疲れて都落ちしていった詩人なのかもしれない。

昭和10年ころに、詩集を出した高木姓の詩人は、小寺謙吉・佐々木喜朗編『著者別詩書刊行年次書目』(名著刊行会)で見ると、高木恭造、高木喜代治、高木斐瑳雄、高木秀吉、高木真弓の四人だ。「室生犀星研究」で外村氏は、高木喜代治の『ちやるめら(哨󠄀吶)』(昭和11年・自家版)を想定、その詩集の犀星の序詩は「行ふべきもの」という、後に『鶴』(昭和3年・素人社書屋)に収められた詩で別であるから、犀星は詩集の内容を見ないで書いた「或詩集への序詩」を「行ふべきもの」に差し替えた可能性もあると書かれている。「行ふべきもの」は下記の通りだ。

詩よ 亡びるなかれ

詩よ 生涯の中に漂へ

行き難きを行け

滅びるなかれ

詩よ

「或詩集への序詩」とはまるで趣の違った詩である。犀星と高木憙代治は交流があったのだろうか。外村氏によれば、『ちやるめら』は渡米中の詩を集めたものらしい。その兄高木斐瑳雄も日本詩話会の会員だから何か関係があったかもしれないが、昭和10年前後に詩集の刊行はないようだ。

椎ノ木社関連で高木恭造も考えられる。昭和10年9月、椎ノ木社から『わが鎮魂歌』を出している。が、この本に犀星の「序詩」は掲載されていない。高木が上京して夢敗れるという経歴もないようだ。

詩雑誌「新進詩人」の関連で高木秀吉がいる。昭和10年10月に詩集『辺陬』(牧神詩社)を出している。この詩集の前の『端座』(昭和6年・牧神詩社)についても、細目が国会図書館デジタルライブラリーで検索出来、調べたところ犀星の「序詩」は掲載されていない。「序詩」といっても、実際の詩集に掲載されたとは断定できない。

犀星には、「ある詩集の序詩」という詩があり、大正9年刊行の詩集『寂しき都会』(聚英閣)に収められている。それは、詩誌「感情」の同人多田不二の処女詩集『悩める森林』(大正9年・感情詩社)の巻頭に収められたものだ。『寂しき都会』では「ある詩集への序詩」だが、こちらは「序に代へて」とある(その故か、『定本室生犀星全詩集』で解題を書いている安宅夏夫は、初出未詳としている)。この「ある詩集への序詩」は、5聯の長い詩だが、私には細かく行分けした序文としか思えない。多田不二への思いは伝わるが、言葉からイメージが拡大していかない。それに比べると、詩人高木の詩集に宛てた「或詩集の序詩」にはある種の情念が渦巻いている。二篇の詩には20年の開きがある。時代も犀星も大きな変化があったろう。

「詩でも行き着ける。詩で行き着いた詩人は日本に一人もいない」「これからも、どれだけの詩人が殺られるかもしれない。都会は詩人を殺ることに飽々しているからである」というのは、矛盾にも思えるが、「飽々しているから、さらに殺る」という都会が弱い人間を追い込んでいく重圧感、自らも都会に打ち敗れた過去を持つ詩人としての実感であろう。はたして、この高木は誰で、どんな詩集だったのだろうか。

(樽見博)