9月1日はレビュー記念日 岸田辰彌と白井鐵造 【日本古書通信 編集長だより8】

9月1日はレビュー記念日だという。とは言え宝塚歌劇団内のことで、昭和2年のその日に日本で初めてのレビュー「モン・パリ」が初演されたのに由来する。「モン・パリ」はパリ帰りの岸田辰彌(1892~1944)の作・演出によるもので、「幕無し十六場」の息もつかせぬスピード感溢れる舞台だったようだ。

私の連れ合いが宝塚ファンなので、95パーセントは女性が占拠する赤が基調の客席に何度か身を置いたことがあるが、一瞬たりとも飽きさせないサービス精神には行く度に圧倒される。その原点が昭和2年上演の「モン・パリ」だったというわけだ。

「日本古書通信」7、8月号で宮内淳子さんが、関東大震災以降の小山内薫率いる「築地小劇場」と小林一三による「宝塚少女歌劇団」という二つの演劇の潮流を対比して解説されている。今日の宝塚スタイルが確立した契機も震災後の昭和2年であったのだ。

小劇場主体の築地の演劇は新劇を育て、現在の蜷川幸雄や野田秀樹などの芝居へと変遷と流転を繰り返して発展しているのに比べ、宝塚歌劇は変わらない。今年4月に幕末の伝説の人斬りを主人公にした雪組公演「るろうに剣心」を見たが、超有名な「ベルサイユのばら」シリーズ同様、革命期に舞台を設定した作品が多い事も宝塚の特徴と思う。「清く正しく美しく」が昔からの宝塚のモットーだが、「愛と自由」も核をなしているようで、戦時中にやむなく軍国調の上演をしてるが、劇団創設当初から今日まで変わらぬ姿勢を堅持しているのは驚くべきことかもしれない。

ところで、「モン・パリ」の作者岸田辰彌が、麗子像で有名な画家岸田劉生の弟であることを最近知った。岸田の著書『宝塚少女歌劇団脚本集』という本を偶然入手したことがきっかけだが、この箱入り天金の豪華本の発行日は大正12年10月28日。何と関東大震災の翌月である。印刷も発行所(宝塚少女歌劇団)も大阪と兵庫だから可能であったといえよう。「毒の花園」「正直者」「月光曲」「ヘンゼルとグレーテル」「ネヴヰー・ライフ」「サンタクロース」「シヤクンタラ姫」「山の悲劇」「牧神の戯れ」「ジユリアの結婚」「あこがれ」「アミナの死」という歌劇・喜歌劇・舞踏・お伽歌劇11編が収められている。これらは、自らの洋行経験をもとにした「モン・パリ」とは違う宝塚初期の作品である。岸田は、明治44年に創設された帝劇で、日本人によるオペラを指導していたジョバンニ・ローシーの教えを受け、その後、伊庭孝が主宰した浅草の新星歌劇団で人気オペラ歌手として活躍していたが、京都興行の際、小林一三が、歌も踊りも出来、脚本も書ける人物として、創設6年目の宝塚少女歌劇団のダンス指導者としてスカウト、大正8年に入団していた。この脚本集に収められた作品は浅草オペラの流れを汲む岸田辰彌洋行(1925~26)以前の作品ということになろう。

岸田辰彌について触れた文献がないかと探したら、雑誌「ユリイカ」2001年5月の「宝塚」特集号にぶつかった。15年前の雑誌の活字の小ささに面食らうが、袴田麻祐子「「レビュー」の変遷―岸田辰彌から白井鐵造へ」、鷲谷花「宝塚を遠く離れてー白井鐵造と<東宝国民劇>」など、宝塚歌劇の本質を解明していて参考になった。

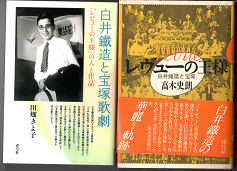

前記の袴田、鷲谷の文章のサブタイトルから分かるように、実は今日の宝塚スタイルを確立したのは、岸田ではなく、岸田の弟子・白井鐵造だったようだ。岸田について触れた文献はなかなか見つからないが、白井は自伝『宝塚と私』(中林出版、1967)や、高木史朗著『レビューの王様 白井鐵造と宝塚』(河出書房新社・昭和58)、田畑きよ子『白井鐵造と宝塚歌劇―「レビューの王様」の人と作品』(青弓社・2016)などがあり詳しい事績を追うことが出来る。『宝塚と私』はA5桝形300頁近い大著で本当に数多くの写真を挿入して資料的価値は高いが、同社の処女出版ということもあるのだろう印刷と編集に洗練さが足りないのが少し残念だ。高木は昭和11年に宝塚に入団したレビュー作家だけに読ませるが、やはり田畑の著書が核心をとらえているように思う。田畑は阪急文化財団池田文庫の司書として白井の残した資料整理を担当している。資料的裏付けがものを言っている。そして白井を語るには岸田は避けられない。

以下、田畑の著書によるのだが、小林一三が岸田を宝塚にスカウトしたのは、西洋音楽を取り入れた日本の歌劇を誕生させるために少女歌劇だけでなく男性歌劇俳優を育てる「男子養成会」の指導者を必要としたからだ。浅草オペラは大正9年頃から衰退期に入り、大正12年の関東大震災でほぼ消滅してしまうのだが、その点では岸田にとっても小林の誘いは幸いだった。しかし、大正12年1月に火災に見舞われた宝塚は翌年4000人収容の大劇場を完成させるが、その前に男子養成の計画は短期間で中止され、

家族揃って鑑賞できる大劇場向きの作品をつくるために、岸田をパリに派遣する。岸田はその経験を生かして「モン・パリ」に続き「イタリヤーナ」「ハレムの宮殿」を創作、成功して評判を呼ぶが、実際のダンスの振り付けは弟子の白井が担当していた。その白井も洋行してしまい、続く作品「紐育行進曲」「シンデレラ」ではパリにいる白井に対してまで演出の相談している。「モン・パリ」の成功で宝塚の進むべき方向は確立されたが、逆に本来が本格的歌劇を志向する岸田とは齟齬が生じ始めていたようだ。その点につき、田畑は次のように書いている。「大胆な演出法や本格的な歌劇上演を求めた岸田は、しょせん宝塚少女歌劇の枠に収まる人物ではなかったのかもしれない。白井が海外視察を終え、帰国の途についたとき、次第にその仕事は岸田から白井にバトンタッチされた。華やかな岸田の全盛時代もいつか知らぬ間に過ぎ去り、その晩年は不遇だった。」日本の文化面において関東大震災は大きな変換点となったが、宝塚歌劇やその関係者にとっても同様だったといえよう。

劉生と辰彌の関係は親密だったようだが、『岸田劉生全集』の書簡編には辰彌宛は一通もない。兄弟だからかえって保存されなかったのだろう。前記の大正12年刊行『宝塚少女歌劇団脚本集』以外に岸田の著書はない。田畑の著書には、宝塚の雑誌「歌劇」に掲載された岸田の文章が数多く引用されている。それらが纏められる機会のなかったことこそ岸田の不遇だといえようか。(樽見 博)